La vivienda tradicional maya: Técnicas constructivas, materiales y ecología del diseño

La vivienda tradicional maya ejemplifica una arquitectura sustentable profundamente enraizada en el entorno natural y espiritual. Construida con materiales locales como palma de guano, maderas duras y piedra caliza, su diseño responde al clima tropical y refleja un conocimiento técnico transmitido por generaciones.

Benjamín Rojas

8/1/20256 min read

Uno de los aspectos más notables de la vivienda tradicional maya es el uso ingenioso y respetuoso de los recursos naturales disponibles en el entorno. Las técnicas constructivas no solo responden a las condiciones climáticas y topográficas de la región, sino que también expresan una profunda relación espiritual con la tierra y los materiales empleados.

Según Sánchez Suárez (2022), las casas mayas se construyen principalmente con materiales de origen vegetal y mineral extraídos del entorno inmediato: madera dura (como el chukum, jabín o dzidzilché), guano para el techado, piedra caliza para cimientos y muros, y barro o sascab para los pisos. Esta selección obedece a criterios de durabilidad, disponibilidad estacional, resistencia a la humedad y compatibilidad térmica con el clima tropical.

Las técnicas empleadas, como el bajareque (entramado de madera recubierto de lodo), el techado a dos aguas con palma de guano, y el uso de albarradas (muros de piedra seca), demuestran un conocimiento profundo del comportamiento de los materiales frente a la lluvia, el viento y la temperatura. Gilabert Sansalvador (2020) subraya que estas técnicas logran mantener un confort térmico notable sin necesidad de sistemas mecánicos, gracias a la ventilación cruzada, la orientación estratégica y la inercia térmica de los materiales naturales.

Siguiendo con el estudio de Fernando Zamora Millán (1969), señala que las construcciones pueden elaborarse totalmente con materiales simples, en su mayoría de origen vegetal, como la palma de guano (Ilustración 30), complementados con otros regionales que fácilmente pueden obtenerse sin dinero. En algunas ocasiones hay necesidad de comprar un mínimo de piezas metálicas, como bisagras para puertas, alambres y clavos; incluso la madera para hacer las puertas y ventanas.

Para la elaboración de la cubierta se utilizan, hojas de palma y tiras de madera de diferentes diámetros. Los horcones[1] de la estructura de la cubierta, no se tratan con nada, y su duración es determinada por la calidad de la madera empleada.

Los muros están formados por ramas delgadas o varas que conforman la estructura del bajareque, conocida localmente como koloche’. Esta puede recubrirse con una mezcla de tierra, cal y zacate llamada embarro o pak lu’um, la cual se encala posteriormente. Alternativamente, el recubrimiento puede realizarse con una tierra especial de la península de Yucatán llamada sascab, aglutinada con cal y acuñada con fragmentos de piedra. Este procedimiento se conoce como ripio y proporciona muros más sólidos y resistentes que los de koloche’ con pak lum.

En la base de los muros se construye un rodapié de protección, elaborado con piedra calcárea local, colocada y apisonada en forma de mampostería, utilizando cal y sascab como aglutinantes. Para los pisos, comúnmente se emplea la tierra compactada; sin embargo, cuando se opta por pisos de cemento pulido, el firme se realiza con agregados regionales como sascab o piedra calcárea pulverizada mezclados con cal y fragmentos de piedra.

Más allá de lo funcional, cada fase del proceso constructivo está acompañada por rituales de permiso, agradecimiento y protección. La recolección de la palma, el corte de los árboles, la orientación del eje principal de la casa y la colocación del primer poste central son actos cargados de simbolismo. Estos rituales garantizan el equilibrio espiritual y la armonía entre los habitantes, el entorno y las fuerzas sagradas.

En el contexto contemporáneo, varios autores destacan la vigencia de estas técnicas frente a los modelos constructivos industriales, que suelen ser costosos, contaminantes y poco adaptados a las condiciones locales. Sánchez Suárez y García Quintanilla (2017) han documentado múltiples experiencias de autoconstrucción con materiales tradicionales, donde la comunidad participa activamente como mano de obra y como portadora de conocimiento técnico y simbólico.

Beatrice Trueblood (1979) expone que, aunque existen personas especializadas que se encargan de la construcción de este tipo de vivienda, sólo las gentes con medios económicos los emplean, por lo que puede decirse que todos saben levantar este tipo de casa, que erigen poco tiempo después de matrimoniarse y de haber pasado una temporada en el domicilio de los suegros de la esposa.

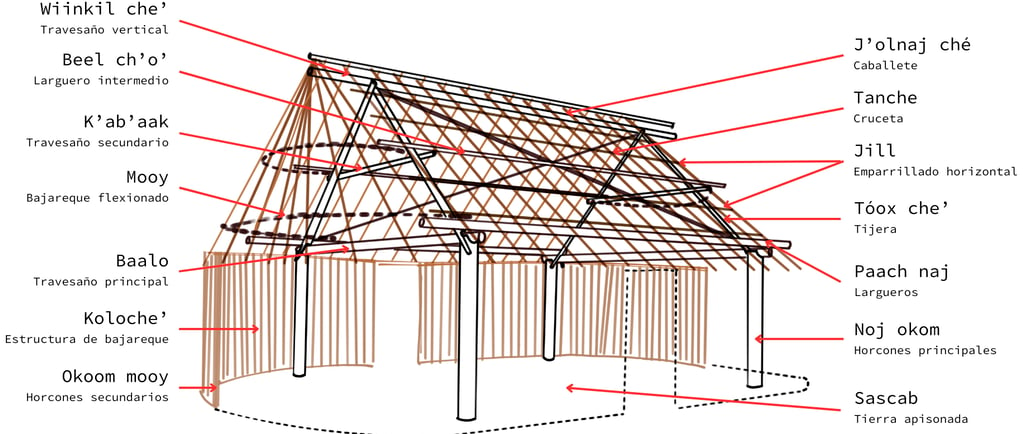

Fernando Zamora Millán (1969) describe el proceso constructivo señalando que la cubierta y los muros conforman estructuras independientes, aunque se complementan entre sí para proporcionar mayor rigidez a la vivienda. El piso, por su parte, se eleva ligeramente sobre el nivel natural del terreno.

Las piezas principales de soporte de la cubierta son armaduras llamadas Aes, las cuales se apoyan en elementos transversales mediante horcones secundarios denominados baalos. Estos, a su vez, descansan sobre dos soportes verticales empotrados en el piso, conocidos como Noj okom (horcones principales), que en su parte superior terminan en forma de horquilla para sostener las vigas que conforman el marco estructural del techo.

Las armaduras se construyen y levantan en primer lugar sobre los horcones, utilizando garrochas para mantener su verticalidad durante el montaje. Los brazos de estas estructuras se aseguran entre sí con bejucos o alambres para evitar que se abran. El baalo constituye la base de la forma en "A". Sobre los extremos de este travesaño, así como sobre las prolongaciones de los brazos de la "A" (k’ab’aak) y en el vértice superior, se colocan elementos longitudinales. El elemento ubicado en el vértice se denomina jo’olnaj ché (caballete), mientras que los que se apoyan sobre el baalo y el tanche (cruceta) reciben el nombre de paach naj (largueros).

Los extremos libres de los paach naj se unen mediante piezas redondeadas llamadas mooy, elaboradas con bajareque flexionado. Sobre los paach naj y el jo’olnaj ché (caballete), se colocan largueros adicionales, amarrados con alambre o bejuco, dispuestos en paralelo a las diagonales de las armaduras. Encima de estos se fijan las piezas horizontales denominadas jiiles, con una separación aproximada de 40 cm entre sí. Finalmente, sobre esta estructura se colocan las hojas de palmera, conocidas como guano, que conforman la cubierta.

El guano se coloca directamente sobre los jiiles, simplemente abriéndolo, sin necesidad de amarre. Cada hoja se sobrepone a la anterior, y dado que su longitud es de aproximadamente 1.00 metro, cualquier parte de la cubierta queda cubierta por al menos dos capas de guano. Cada hoja fresca pesa alrededor de 1.5 kg, pero al secarse se vuelve más ligera. Su textura natural impermeable impide la absorción de agua, la cual escurre fácilmente gracias a la pronunciada pendiente de la cubierta, que supera los 60°.

El caballete sobresale de sus apoyos, proyectándose más allá del plano vertical de las armaduras en forma de "A". El remate exterior del techo se realiza mediante tres capas de guano entreverado, amarradas al caballete interior con dos piezas largas internas y dos externas, unidas con alambre y tensadas mediante torniquetes.

Una vez montada la estructura principal de cubierta, se clavan los apoyos secundarios de los muros, basándose en los horcones verticales. Estos se colocan a una distancia de entre 0.80 y 1.00 metros, empotrados directamente en el suelo.

Posteriormente, se construye la mampostería de base, un pretil que sirve para fijar todos los soportes verticales. Estos se interconectan mediante tiras horizontales de bajareque largo, que conforman un bastidor sobre el cual se colocan los elementos verticales de aproximadamente 1.80 m de largo. Estos se entrelazan con los horizontales sin necesidad de amarres ni clavos en la zona sur del estado, mientras que en el norte se atan con bejuco o alambre.

En las cocinas y cercos divisorios, los muros se realizan únicamente con bajareque, sin recubrimientos (entortados), y protegidos en la base con piedras colocadas directamente sobre el suelo.

La misma armazón puede servir de base para el embarro, elaborado con pak lum, mezcla compuesta por tierra, zacate rojo y agua, batida hasta alcanzar una consistencia chiclosa y uniforme. Con una porción de mezcla del tamaño de una mano (boyo), se lanza con fuerza contra el emparrillado de bajareque hasta cubrirlo por completo.

Luego, con la misma mano, se aplana y pule la superficie de forma rústica. Una vez que el recubrimiento se seca, se procede a encalarlo. Este procedimiento se aplica tanto en el exterior como en el interior de la vivienda.

Este sistema constructivo se aplica en todas las partes de la vivienda: dormitorio, cocina y anexos. La mayoría de las habitaciones cuenta con pisos de tierra apisonada. El piso del pabellón principal suele estar ligeramente elevado respecto al nivel natural del terreno, mientras que los de la cocina y los anexos se encuentran al ras del suelo.

Predomina el uso de tierra compactada por el tránsito cotidiano, lo que da como resultado una superficie generalmente irregular. Sin embargo, cuando se opta por pisos de cemento, se emplea una mezcla de sascab y cal, es decir, un tipo de mortero en el que se incrustan piedras de aproximadamente 10 cm de diámetro. Este sistema de firme se conoce como capek.

El capek forma una losa sólida, que también se utiliza en techumbres, colocada sobre vigas y largueros de madera, en cuyo caso se denomina techo regional.

Para la construcción de la techumbre se requieren alrededor de 2,500 hojas de guano, y el trabajo de cuatro hombres durante cuatro días para recolectar la madera necesaria. Una vez acopiados los materiales, se estima un tiempo total de construcción de 15 días para concluir la casa, incluyendo los muros con embarro; para la cocina, el tiempo estimado es de 10 días. Es importante señalar que las hojas de guano deben dejarse secar durante un mes antes de su colocación.

La instalación del firme para un piso de 30 m² puede realizarse en un solo día, mientras que el acabado final de pasta de cal, conocido como bapec, requiere dos días adicionales.

[1] Madero vertical que en las casas rústicas sirve para sostener vigas o aleros de tejado (Dora Ware, 2007).

UBICACIÓN

Yaxunah - Mérida

CONTACTO

HORARIO

Lunes - Viernes

9:00 - 17:00

Diseñado por Ombligo